【明報專訊】特首李家超將於本月19日發表上任後首份《施政報告》,各界要求政府制定人才政策,他在facebook稱將在《施政報告》闡述施政理念和政策,包括「搶企業、搶人才」,但未透露詳情。香港應用科技研究院行政總裁葉成輝於有線新聞《有理有得傾》表示,在移民潮和創科機會增多下,應科院流失率達20%,較以往增約10百分點,形容情况十分嚴重,認為政府應「更快、更狠、更準」吸引海外人才,其中可從補貼入手。有團體調查結果顯示,近七成受訪者認為香港出現人才和勞工短缺,逾四成認為是移民致人才流失,籲政府加強本地優勢。香港I.T.人協會則建議政府短期內先引入海外人才填補空缺,提供充足人手改善IT業生態,繼而改善發展前景。

從事投資銀行IT部主管的劉先生(左四)舉家移民,親友在離境大堂拍照留念。有創科業界表示,除移民潮外,近年創科職位空缺增加,部分公司更以高薪聘請人才,求過於供下造成更嚴重的人才短缺。(劉焌陶攝)

從事投資銀行IT部主管的劉先生(左四)舉家移民,親友在離境大堂拍照留念。有創科業界表示,除移民潮外,近年創科職位空缺增加,部分公司更以高薪聘請人才,求過於供下造成更嚴重的人才短缺。(劉焌陶攝)

相關文章:【有工無人做?】6月職位空缺6.25萬個 較去年同期升38% 教育行業空缺最多達7440個

應科院:位增人減 機構高薪挖人

葉成輝表示,除移民潮外,近年不少創科機構帶同員工離港,市場上又有更多創科職位空缺,而有職位空缺的公司則會以更高薪金吸引人才,造成「音樂椅效應」。他說,應科院流失率約20%,較以往升約10個百分點,情况十分嚴重。他說移民的應科院員工不多,但有機構以更高薪酬聘請應科院員工。

應科院行政總裁葉成輝在有線新聞《有理有得傾》表示,在移民潮和創科機會增多下,應科院流失率達20%,他認為政府應「更快、更狠、更準」吸引海外人才,其中可從補貼入手。(影片截圖)

應科院行政總裁葉成輝在有線新聞《有理有得傾》表示,在移民潮和創科機會增多下,應科院流失率達20%,他認為政府應「更快、更狠、更準」吸引海外人才,其中可從補貼入手。(影片截圖)

被問到目前本港的海外入境人才政策是否落後,葉稱政府應「更快、更狠、更準」吸引人才,本港的問題是生活成本高、租樓貴,認為可從補貼入手,例如同行子女可獲學校津貼、提供租金較便宜的居所等。他期待《施政報告》有更多相關政策,解決人才不足問題。

相關文章:【香港人才外流?】調查指近四成企業受員工移民影響 全球搶人才 總商會籲港檢討人才政策

林健鋒倡政務司長主理 邱達根促吸大型科企

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒昨在港台《星期六問責》稱,政府應以新思維、新賣點「搶人才」,並以人才來港落地生根為目標。他建議由政務司長領導的一站式辦公室專責「搶人才」,為外來人才在「衣食住行、生活娛樂」提供全面配套。新民黨黎棟國也認為,政府應由高層次領導的專責團隊推行人才計劃;又認為要留住人才,發展的產業需具吸引力。

立法會科技創新界議員邱達根在同一節目稱,科技界未來10年欠缺10萬人才,而目前短缺來自上中下層,擔心政府的人才政策只考慮最高端的教授、科研人才,舉例內地的創科人才計劃都以團隊為目標。他認為,港府應由被動變主動,並以新加坡為例,指當地政府主動到全球尋找其發展行業的人才,香港卻是「等人報名」,建議政府設專門隊伍主動尋找人才。

邱又稱,人才的考慮不是一份工作,而是產業的深度,即一個地方能否提供足夠工作、創業機會,認為政府不應只吸引人才,亦應以大型科技公司、企業為吸引目標,從而吸引更多人才來港。

顧問公司建議可允近10年外地生留港搵工

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥認為,政府短期應大幅放寬現時人才計劃的簽證限制,例如容許過去10年曾在港讀書的人,持有關簽證留港一年找工作,並將計劃延伸至在大灣區辦學的本地大學,「(僱主)已經可以找到多9年經驗的人」。他指出,經理級、部門主管級職位可延伸出其他本地職位,例如秘書、司機等,但部分跨國企業因無法覓得相關人才,而將職位遷出香港,連帶相關工作機會亦消失,放寬人才計劃的簽證有助僱主覓得合適人選。

李漢祥又說,政府應提出其重點推動的高增值產業,以創科為例,他稱政府不可能支援全部創科環節,說明主力發展重點亦代表相關的上下游產業存在,有助相關人才了解未來發展。

調查:逾半受訪者指新加坡更吸引

慈善團體青年新世界聯同內地港生組織星學匯,早前發布一項關於市民對香港人才政策及勞工短缺問題的調查結果。調查訪問730名18歲或以上市民,近七成認為香港出現人才和勞工短缺,逾四成認為是移民致人才流失,過半數認為新加坡對人才的吸引力大於香港。青年新世界認為防疫政策令國際活動無法在港舉行,令市民認為新加坡復常較香港快,建議當局加強本地優勢。

青年新世界聯同內地港生組織星學匯發表調查,訪問730名市民,過半數受訪者認為新加坡對人才的吸引力大過香港。青年新世界義務總幹事陳嘉敏(中)表示,早前不少國際活動無法在港舉行,令市民認為新加坡復常較香港快,未能與內地通關亦減低香港吸引力。左為星學匯會長林展鵬,右為星學匯秘書長伍文彬。(青年新世界提供)

青年新世界聯同內地港生組織星學匯發表調查,訪問730名市民,過半數受訪者認為新加坡對人才的吸引力大過香港。青年新世界義務總幹事陳嘉敏(中)表示,早前不少國際活動無法在港舉行,令市民認為新加坡復常較香港快,未能與內地通關亦減低香港吸引力。左為星學匯會長林展鵬,右為星學匯秘書長伍文彬。(青年新世界提供)

調查於今年9月23日至10月5日進行,730名受訪者中,501人(69%)認同「香港出現人才與勞工短缺」,322人(44%)認為有很多香港人移民以致人才流失,198人(27%)則認為防疫措施與其他原因令海外人才不願來港工作。調查又顯示,85人(12%)認為香港對人才的吸引力大過新加坡,388人(53%)認為新加坡對人才的吸引力較大。

相關文章:【展覽業復蘇之路】港至年底會展活動僅新加坡36% 落後多個城市

近半倡放寬來港限制 青年多不認同

另外,344人(47%)認同應進一步放寬來港居留和工作限制,但18至39歲受訪者大部分不認同放寬。

青年新世界義務總幹事陳嘉敏表示,調查期間不少國際會議和活動無法在港舉行,令市民覺得新加坡復常比香港快。她又稱,有海外大學生向他們表示,香港最大吸引力是與內地相連,惟現無法與內地通關,優勢減弱,加上香港生活費用高昂,同時新加坡政府放寬速度和行動力較強,吸引力比香港大。陳嘉敏建議當局善用本地優勢,利用部分大學的內地分校作為香港人才庫,並創造更多本地科研項目、工作機會,提供獎學金,吸引本地創科人才留在香港。

憂企業難請人撤部門「惡循環」 IT界倡引外援「做大個餅」

另香港I.T.人協會發表行業人力資源情况調查,發現約62%受訪從業員正考慮或傾向到大灣區發展,近四成則稱其公司IT僱員佔比不足一成,同時六成半從業員稱其任職公司今年內沒擴充甚至縮減IT僱員規模。協會指出,本地業界缺專業發展機會,改到大灣區尋找新挑戰的IT僱員將日趨增多,業界憂慮企業長期難請人下或將整個IT部門搬離香港,屆時本地發展機會更少,造成惡性循環,建議政府短期內先引入海外人才填補空缺「做大個餅」,提供充足人手改善IT業生態,繼而改善發展前景。

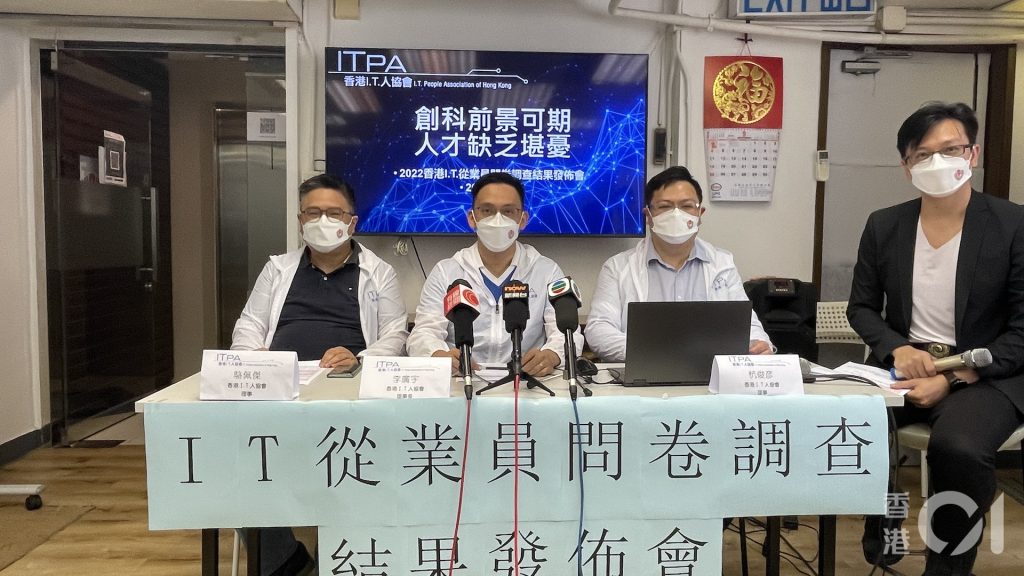

香港I.T.人協會調查發現,約62%受訪從業員正考慮或傾向到大灣區發展,業界憂慮企業長期難請人下或將IT部門搬離香港,本地發展機會更少,釀惡性循環。左起為協會理事駱佩傑、理事長李廣宇、理事杭俊彥。(劉焌陶攝)

香港I.T.人協會調查發現,約62%受訪從業員正考慮或傾向到大灣區發展,業界憂慮企業長期難請人下或將IT部門搬離香港,本地發展機會更少,釀惡性循環。左起為協會理事駱佩傑、理事長李廣宇、理事杭俊彥。(劉焌陶攝)

調查稱六成從業員擬灣區發展

協會今年8月以電子問卷方式訪問了300名IT從業員,57%稱正考慮轉工,當中逾半稱有感公司缺發展新機會。協會理事長李廣宇指出,大數據是大勢所趨,企業對專長做數據分析的IT人才需求大,偏偏本港最缺此類人,調查中僅約6%從事相關工作。他說,整體而言各範疇IT人才也不足,結果IT人需兼顧其他工作,形容「見你識整電腦,就叫你整埋洗衣機」,業界有感缺專業發展機會頻密轉工,企業見長期難請人,或把IT業務遷至新加坡、菲律賓等地,屆時本地發展機會更少,人才流失問題更嚴重。

11萬人從事IT業 需增倍

協會理事杭俊彥稱,現時IT行業有約11萬個從業員,料需增約一倍才有助改善IT業生態,挽留人才,業界盼5年內達標,因本地培訓需時,建議政府先透過引入外地人才填補空缺,「做大個餅」改善行業前景。

李補充,現時大部分政府科技項目由大科企公司承包,再判上判分予中小企,中小企難從中獲利,建議當局增聘項目經理及架構師將科技項目拆件,廣招不同規模科企接辦,提供更多工作機會。

原文網址: Jump@MingPao.com 【人才外流】應科院流失率倍增 促港增補貼吸人才 團體調查:七成稱港缺人 四成歸因移民 IT界倡引外援填補空缺